來源:《新知客》 發布日期:2011-04-13

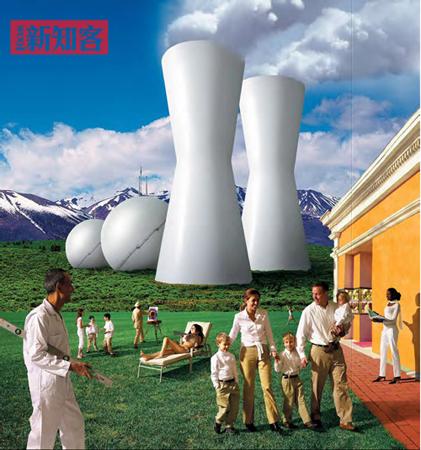

核輻射并沒有那么可怕,科學家發現少量的核輻射有益健康。

在馬紹爾群島的比基尼島礁,美國于1954 年3 月1 日試爆了一顆威力為日本廣島落下的原子彈的1000 倍的氫彈。從1945 年到1958 年13 年間,美國在馬紹爾群島總共進行了66 次原子彈和氫彈爆炸試驗,530 人因此患上癌癥,另有超過一半的癌癥當時沒被診斷出。對核輻射的恐懼使得比基尼島成為無人島。沒人能想到半個世紀后這里一片生機。

死地生機

2008 年,一群意大利、夏威夷、澳大利亞和馬紹爾群島的科學家來到比基尼島礁。當初爆炸過后的慘狀早已不再,在海下從朗格拉普環礁遷徙而來的幾十種生物健康地生活著。

“我從未在馬紹爾群島以外的任何地方發現這樣像樹一樣生長的珊瑚。”澳大利亞生物學家扎伊·理查茲驚嘆道。與由于氣候變暖正瀕臨死亡的澳大利亞大堡礁珊瑚不同,這里的珊瑚長勢喜人。1954 年的核爆炸所造成的5.5 萬攝氏度高溫, 在比基尼環礁留下一個直徑180 米,深約72 米的大坑,珊瑚全部死亡。但是54 年的時間,這里就成了高7 米、枝干直徑30 厘米的珊瑚叢林。藍綠色海水中,成群結對的各式魚兒怡然穿梭往來,透明身體的軟體動物在色彩斑斕的珊瑚叢中忽隱忽現,一切都在茁壯成長。要不是清晰可辨的巨坑與周圍水域中的艦艇殘骸,誰也不會想到這里曾經是美國重要的核試驗基地。據檢測,比基尼島礁附近捕獲的魚蝦可以放心食用。

無獨有偶,在距離比基尼島1萬多公里的烏克蘭,前蘇聯切爾諾貝利核電站爆炸事故(1986 年4 月26 日)發生20 多年后,核事故發生地30 公里內的受輻射污染區也是野生動植物成群,生機盎然。在這里同樣看不到核輻射理應帶來的慘狀。生活在切爾諾貝利遠比生活在倫敦市中心污染嚴重的街道上健康得多。研究發現,空氣污染使英國人均壽命減少8 個月,每年造成約2.4 萬人死亡。生態及水文學專家吉姆·史密斯表示:受切爾諾貝利影響最大的是人的精神健康。因為核泄漏,當地居民被強迫轉移到其他地方居住,他們整日擔心身體存在潛在的健康問題。

這個輻射不太壞

核輻射可能引發惡性腫瘤。幾乎從宇宙誕生那一天起核輻射就一直存在,那是微波背景輻射。事實上在生活中核輻射隨處可見:不只是醫院的透視、CT 和放療等設備具有放射性,生活各處都隱釋出輻射。

而有些核輻射人們根本沒有察覺。2006 年, 在浙江、廣東一些城市去泡“屬于有醫療價值的地熱水”——氡溫泉很是盛行。到2006年底,公眾得知了氡是由鐳衰變產生的自然界唯一的天然放射性惰性氣體。氡原子在空氣中的衰變產物被稱為氡子體,為金屬粒子。常溫下氡及子體在空氣中能形成放射性氣溶膠而污染空氣,容易被人體呼吸系統截留,并在局部區域不斷累積而誘發肺癌。但通常氡氣濃度不高,不對人形成明顯的危害。然而這種無色無味的放射性氣體還是立馬成為恐懼之源,談“核”色變的人們開始遠離氡溫泉。

核輻射是原子核從一種結構或一種能量狀態轉變為另一種結構或另一種能量狀態過程中所釋放出來的微觀粒子流。這種從原子核中釋放出的輻射,普遍存在于包括水和空氣在內的所有物質之中。從鉆石、祖母綠、瑪瑙等寶石,到建筑用的花崗石和砂巖,再到人們熱衷于收藏的各種化石,甚至鵝卵石中都存有不同程度的放射性。億萬年來都無法回避的核輻射,在一定條件下,有偏高或高的放射性,會對人體造成傷害,使得人們對“核”產生深深的恐懼。

20 世紀60 年代末,100 多人眷戀家園返回比基尼島。因為食物遭到嚴重核污染,島上居民吸入大量的放射性物質銫,而被迫又于1978年撤離。當時的比基尼島仍是一個不適宜人類生存的地方。此后,只要提到輻射,人們必定驚慌失措,而不知放射性是無處不在的。其實,若是“底部”通風良好,氡溫泉對人體無害,原中山醫科大學微量元素礦泉分析測試室副主任冼漢隆表示:“氡具有兩面性,它可能引起肺癌,也可以治療皮膚病(去老人斑),抗衰老和幫助減肥。”

日本以“溫泉島國”著稱,在境內星羅棋布的2600 多座溫泉中,鳥取三朝地區的氡溫泉極受歡迎——三朝地區的癌癥死亡率為全日本平均癌癥死亡率的50%。1937年,本岡山大學醫學院研究發現,由于當地土壤、巖石、水中氡的微量放射線刺激了人體自身的自然治愈力和免疫力的活性化,激發了身體潛在的生命力。不僅可治療神經疼痛、皮膚病及風濕癥等疾病,并能有效預防與過氧化反應和免疫抑制相關的疾病。核輻射并不如想象中那樣不可觸碰——不僅人類回避不了,它也不一定會對人類造成可怕的后果。

“人們一聽到輻射就聯想到原子彈和成千上萬的人喪生。他們以為切爾諾貝利反應堆事故就像日本的原子彈爆炸一樣,這是絕對錯誤的。” 世界衛生組織輻射研究項目的邁克·雷帕喬利說道。目前在全世界范圍內,許多科學家認為輻射對人類健康的危害被嚴重夸大了。研究發現遭受1 毫西韋特單位的核輻射人群的年死亡率為十萬分之五。可造成相同死亡率的行為有:吸煙70 根引發惡性腫瘤與心臟病,在煤礦工作50 小時導致黑肺病,吃2000 匙花生油(所含B 型黃曲霉素)引起肝癌??甚至駕輕舟旅行300分鐘、騎自行車旅行500 英里或開車旅行7500 英里可能遭遇的事故。事實上,低水平輻射的危害程度遠不如通常認為的那么高——甚至可能是有益的。

核輻射幫你活到老

曬點太陽,喝些葡萄酒,一點微量核輻射的“刺激”可以逆轉衰老。研究發現,暴露在一定劑量的毒物下,可以激起人體細胞的自我修復機制。當人體在這方面的反應強度超過修復的實際需要時,身體細胞會變得比以前更加強壯。科學家樂觀地預計:“毒物興奮效應”能使人類的平均壽命延長到90 歲。

毒物低劑量興奮效應, 是指接觸某一化學物時,低濃度對機體產生有利效應,而在高濃度時卻產生不良效應的現象。毒物低劑量興奮效應對機體的具體作用體現在促進生長發育、增加體重、壽命延長、增強機體防御能力以及刺激損傷修復等方面。。不過長期以來,科學界一直認為任何劑量的核輻射都是有害健康的。這種觀點基于在學術界一直占主導地位的“線性無閾理論”(LNT: Linear no-thresholdmodel)——核輻射的劑量與其對生物體造成的損害程度呈線性關系,因而只有當核輻射的劑量為零時,才不會對生物體造成損害。

由于“線性無閾理論”的影響根深蒂固,小劑量輻射興奮效應的實驗及結果遲遲得不到重視。1996年,美國能源部對橡樹山國家實驗室在1951 年進行的一項動物實驗結果重新審查后發現,由于當時研究人員故意漏報了對照組中未受輻射小鼠群的若干基因突變情況,因而產生了低劑量輻射也可對小鼠造成極大傷害這一實驗結果。這項發現使得橡樹山國家實驗室的實驗數據最終不能為同類科學研究提供任何參考。其實早在1961 年5 月的《美國醫學會雜志》中,橡樹山國家實驗室的胡格博士就指出,低劑量的核輻射(每天小于1 拉德)不但不會縮短小鼠的壽命、導致遺傳缺陷,反而可能延長其壽命。不過胡格的聲音被完全淹沒于LNT 理論的主流聲浪中。

在T. 拉奇(T.Luckey)于1982年提出低水平輻射的興奮效應之前很久,19 世紀80 年代早期,毒物低劑量興奮效應就已被發現。德國格萊夫斯沃德大學的舒爾茨教授在采用酵母菌模型研究時發現低劑量的抗生素、汞及苯酚等可以促進細菌生長。之后的一個世紀,5000 多例毒物低劑量興奮效應的例子被陸續發現,如低水平環境因素( 鎘、糖精、二惡英、大量的多環芳烴、x射線和射線源) 可降低一些種屬動物的腫瘤發生率;低劑量x 射線可增加小鼠和豚鼠的壽命;低劑量乙醇和乙醛能延長果蠅的壽命;多種環境刺激因素可以使線蟲活得更久;許多毒物 ( 如鎘、鉛) 可促進不同植物的生長等。但這只驗證了小劑量輻射興奮效應可作用于動植物,更多的質疑在于人類是否也一樣。

繼日本的氡溫泉研究之后,在20 世紀80 年代,美國匹茲堡大學的伯納德(Bernard Cohen) 博士比較了賓夕法尼亞州氡含量不同的272000 個家庭中肺癌的發生率,發現某些生活環境中氡含量高的地區居民的肺癌發病率卻低于整個賓夕法尼亞州的平均水平,這個研究結果也得到了哈佛大學流行病學專家格拉漢姆(Graham Colditz)博士的驗證。隨后,特別是近年來,微量輻射的益處開始受到廣泛關注,更多研究顯示出小劑量輻射可給人體帶來好處。中國廣東地區的天然本底輻射是其相鄰地區的3 倍,而當地人的健康與鄰區居民的并沒有明顯區別。在天然本底輻射同樣偏高的印度部分地區,人們患癌癥的危險也在降低。在美國原子能委員會(AEC)1971 年發起的以考察低劑量核輻射對生物體健康的影響計劃中,委派諾曼(Norman Frigerio)博士利用LNT 理論對美國各州自然環境中的核輻射劑量進行了測定,結果發現那些輻射劑量高的州的癌癥發病率明顯低于輻射劑量低的州。緊接著美國的流行病學調查結果也表明,在高本底輻射地區,癌癥的死亡率反而低。

更多的例子在證明微量的核輻射對人類健康有著積極的推動作用,只是科學家們還沒有給出“微量”的明確定義:激起細胞自我修復機制與對人體產生傷害的界線還未有具體的劃分。

或許,生活中那些無法避開的微量核輻射真的并不可怕,或者還可以幫我們活到很老。

遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。

中國核電信息網擁有管理留言的一切權利。

您在中國核電信息網留言板發表的言論,中國核電信息網有權在網站內轉載或引用。

中國核電信息網留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。

如您對管理有意見請用 意見反饋 向網站管理員反映。

同類 核輻射

同類 核輻射 ©2006-2028 中國核電信息網 版權所有 服務郵箱:chinahedian@163.com 電話:13263307125 QQ:526298284

<b id="oc3pl"></b>

您的位置:

您的位置: