壓水堆的最大可能事故

來源:中國核電信息網 發(fā)布日期:2010-10-25

在整個60年代,有一種概念在安全方針中占支配地位,這就是最大可能事故。這種概念所依據的是這樣的信念,即不是所有可想象的工況都是可能的。雖然人的想象力是沒有界限的,但假設一些極不可能的獨立事件,例如一次強烈地震和一次飛行器墜毀事件可能同時影響一座核電廠,看來是不合理的。這就是為什么要對每種堆型進行初步分析,以確定哪些事故是可能的,然后對核設施進行設計,以便在發(fā)生考慮過的事故之一時,至少有一道屏障將保持完整。人們假設,通過考慮各種極端的工況,一些相似但較不嚴重的事故也被包括其內。三里島事故證明了這種方法的基本合理性,但也證明了它的局限性,各種安全設施(反應堆事故保護停堆設施,安全注入設施,安全殼完整性保障設施),起到了在較嚴重的事故中應起的作用。然而實際情況表明,這些針對比三里島發(fā)生的要嚴重得多的一回路損壞設計的安全設施部分失效,從而加重了事故的嚴重性,加重了對核電廠和設備的影響。

讓我們考察一下被包括在60年代安全分析中的、對上面種種考慮有直接關系的三種事故:控制棒不合時宜的彈出:在操作過程中輻照燃料組件的跌落和損壞;以及使用加壓流體的反應堆.一回路發(fā)生導致堆芯失冷的破裂。有關最后這種事故的考慮導致對壓水堆核電廠采取下面兩套措施。第一套措施是,用各種方法檢驗建造材料、鍛造和焊接工藝,精心設計和分析各種部件并利用模擬組件進行試驗,利用射線照相和超聲波技術對焊縫進行全面的內部檢查,以排除反應堆壓力容器發(fā)生突然破裂的可能性。第二套措施與承認連接反應堆壓力容器的管道之一由于未知原因發(fā)生破裂的可能性有關.在這種情況下,一回路中含有的水漏失,反應堆內的壓力下降,而安全殼內的壓力則上升。堆芯供水中斷,即堆芯不再得到冷卻。鏈式反應雖然依靠反應堆自動停堆系統(tǒng)(雙套)停止,但衰變熱量必須導走。這種熱量是由累積在堆芯的放射性產物釋放的;在反應堆事故保護停堆后一秒鐘,這種熱量為初始功率的10%(幾小時后為3%)。在卸壓階段結束后,將有多種系統(tǒng)被啟動以確保堆芯冷卻。這些系統(tǒng)把加壓冷水注入堆芯.一經測定一回路壓力變化,在高壓下以低流率工作的第一個系統(tǒng)立即起動。不過,在假設工況下(一次大的管道破裂),光霉這一系統(tǒng)本身是不夠的。當一回路中的壓力從150大氣壓降至40大氣壓時,充水蓄壓器通過止回閥向一回路排放,這種止回閥在那時刻之前因一回路壓力較高而一直處于關閉狀態(tài).當這種壓力達到約6大氣壓時,高容量的注射泵把專用貯水箱的冷水供給一回路。當貯水箱排空后,注射泵利用通過一回路破裂處漏失、并向下流到安全殼底部的排水坑的水再循環(huán).堆芯本身被設計成能承受以下事故工況:反應堆冷卻劑沸騰蒸發(fā)使堆芯失去冷卻劑;余熱沒有排走;包殼加熱,以及注入的水再次浸沒堆芯時由突然淹沒產生的各種效應。有關準確的事故工況的討論曾持續(xù)多年,結果是美國原子能委員會于1971年發(fā)表了一些有關核電廠的暫行準則。這些準則從1974年1月起作為權威法規(guī)強制施行,現在所有的國家都引用了這些準則。這些準則硬性規(guī)定了功率界限,以防包殼溫度在這些工況下超過1205℃,對包殼厚度也作了必要規(guī)定,即在再次淹沒期間被水腐蝕的包殼厚度不得超過其壁厚的四分之一。上述措施的目的在于保護第一道屏障的完整性,并限制相應的氫的形成,其他措施集中在保護第三道屏障,即安全殼。安全殼必須在假設事故引起的壓力和溫度之下保持密封。一種噴淋系統(tǒng)將一陣冷水從安全殼上部噴下,以降低溫度和壓力。

最大可能事故概念已經形成,但仍在核安全規(guī)程中。對于設計階段考慮過的每一類工況,用一個確定的事故或事件作代表,可以認為其結后果“包含”這一類的所有事件的后果。

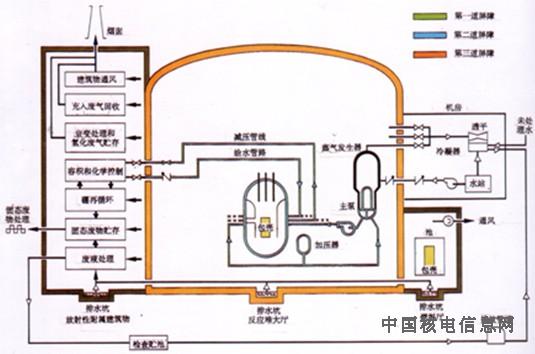

圖為防止壓水堆核電廠逸出放射性產物而設置的多重屏障:這些屏障依次是能夠容納裂變產物的氧化鈾;燃料包殼;一回路邊界;以及圍繞反應堆的安全殼。

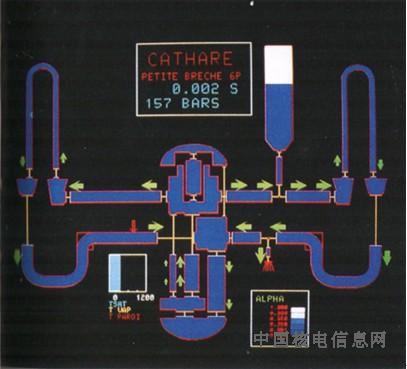

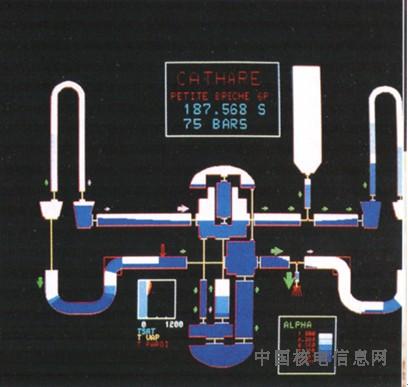

圖為計算機代碼提供的故圖象:Cathare是一種熱工水力學代碼,用它可模擬失去新華通訊社卻劑事故。圖中所顯示的是在反應堆的冷卻劑泵和壓水容器之間出現小裂縫后,一回路的工況變化。一回路在屏幕上分成若干區(qū)域顯示,利用此種代碼可監(jiān)視壓力和溫度趨勢、反應堆冷卻劑沸騰,以及因安全注射泵起動引起的堆芯淹沒。

網友評論請注意

遵守中華人民共和國有關法律、法規(guī),尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。

中國核電信息網擁有管理留言的一切權利。

您在中國核電信息網留言板發(fā)表的言論,中國核電信息網有權在網站內轉載或引用。

中國核電信息網留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。

如您對管理有意見請用 意見反饋 向網站管理員反映。