來源:核電情報局 長安劍 發布日期:2020-10-17

春花爛漫中的海南核電

一橋飛架南北,天塹變通途。

我們有了廈門翔安海底隧道,有了港珠澳大橋

但瓊州海峽依然是天塹。

讓海南核電隔離在大陸之外。

何以為天塹?

我們嘗試解析

本文分4個部分,約5000字:

一、海南核電,小身板大分量

二、海南的孤島效應

三、何以為天塹

四、參照日本北海道,未來總可期

1

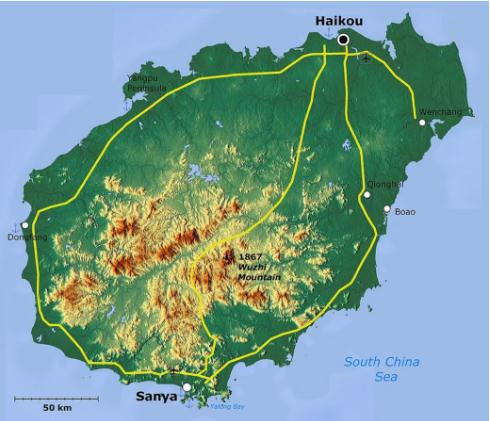

海南核電坐落昌江,基本在海口和三亞C型海岸弧線的中點。

2016年8月12日,海南昌江核電2號機組正式投入商業運營。

大家都知道,海南核電首期建設兩臺650MWe核電機組。

什么概念,在大陸,百萬千瓦機組比比皆是,甚至新機組開始向1400MWe邁進,跟大陸的這些大號機組比起來,海南核電確實像個小弟弟。

但就是這兩臺“小機組”,以每年90到100億千瓦時的供電能力,提供了海南全省電力供應近三分之一。是海南的能源一號工程。

所謂,無怪乎各種報道指出:

“雙核”驅動徹底根治困擾海南多年的電源性缺電問題,使海南省一躍成為全國核電占比最高的省份。

海南逐漸形成核電、煤電、水電、氣電、風電、光伏等多能源齊頭并進、多元互補的電源新格局,向建立清潔能源示范省邁出關鍵一步。

海南核電成為海南綠色發展、低碳發展的重要支撐。

海南核電全景圖

但也反映出一個問題,就是海南的經濟體量還不是很大,用電的總需求就在那里擺著,建多了,建大了,也消納不了。

為什么,這其中很重要一個原因是海南與大陸沒有交通上的強聯系。

2

改革開放以來,在如此大好形勢下海南未能發展起來,因素是多方面的,其中海南人確實負有不可推卸的主要責任。

做過根本原因分析的都知道,如果無窮溯源,最后所有問題都是人的因素。但我們不能說無用的廢話,比如:

1.海南發展不起來,完全是思想不解放的結果。解放思想是繼續解放和發展生產力,推動經濟又好又快發展和實現海南彎道超車的必要條件……

2.海南發展不起來,主要是領導干部的執行力不行,沒有正確領會上級的政策方針,沒有將惠農惠民政策執行到位……

3.海南發展不起來,主要是招商引資不行,你看看海南有多少優質旅游資源和待開發的土地?這個資源和價值完全沒有被發掘出來,主要就是海南的招商引資力度不足,個別地區沒有將招商引資任務細化落實分解到各級主要領導身上……

4.海南發展不起來,主要是宣傳推廣做得不夠,你看青島、大理等地,都拿出了專項推廣費用,在全國各大城市播發旅游衛片,海南的旅游推廣經費不足、力度不夠……

5.海南發展不起來,主要是不重視人才。二十一世紀最重要的是什么,是人才。海南在招攬高層次人才方面的工作還不夠,提供的購房補助還不夠、各種激勵措施對國內外高層次人才的吸引力不足,因此各行業難以延攬各行業學科帶頭人……

這些問題都不是解決問題的勝負手。

還有人覺得海南人懶,這種觀點也十分可笑,以特殊個例代替群體。

哪里都有懶人,懶政。因為農作物與眾不同的收割特點,海南農民的作息與眾不同,其中橡膠樹在凌晨產膠較多,所以割膠人在凌晨三四點就外出割膠了,等七點鐘的時候已經沖涼外出喝茶,下午也沒什么事做。

外地人避暑居民看到本地人如此愜意,想當然地認為海南人很懶,其實是缺乏深入了解。

海南地形圖

海南的落后存在多方面的原因,但如果只讓選一個原因的話絕對是交通,交通是最根本、最直接的制約。

在相當長一段時間內,海南的交通非常非常差。接近于國內倒數的水平。環海,就是海島與外部交通聯系差的最大因素。

形成了事實上的“孤島效應”。

飛機、輪船、輪渡、長途汽車臥鋪等進出海南的方式,除了飛機,幾乎其他方式進出都要等到死去活來、痛苦萬分。

雖然美蘭機場解決了極小一部分人的出入問題,但90%以上的人流、物流是通過輪船實現的。

問題就來了,海南的港口數量少、輪船運力嚴重不足且價格昂貴,不管是人車同船還是椰香公主號,都要等待3-24個小時之久(以前果蔬過海甚至要排3天隊,早些年不知道有多少瓜菜販子在此虧死)。

特別是各大節日期間,堵得慘絕人寰。

交通瓶頸,帶來諸多問題:

1.交通不便,信息也非常滯后,任何行業都必須依據市場最新資訊做出適當調整和應對,無數的情報不是你上網就能搜索到的。從事商業的人都知道,網上的商情有嚴重、明顯的滯后性,遠離了市場,企業如何立足和生存?

2.交通不便,旅游發展受限;節假日你買不到票啊,你買到的票價可以去東南亞玩了吧,你坐船顛簸不堪吐得要死要活面對的服務態度還差得讓你犯高血壓啊……

3.交通不便,反季節農產品的優勢無法體現,而且還要受到廣東的地方打壓和盤剝(增加莫名其妙的運費、在本省農產品上市前限制入境,增加抽檢環節、提高檢測標準,對車輛進行多項目檢查)

4.交通不便,無法發展工業。橡膠,最寶貴的農產品無法就地加工,只能出賣原料和初級加工產品

5.交通不便,和其他地區的經濟往來受到極大限制,因此經濟不發達;

6.交通不便,引進人才困難,當地人民的平均教育水平排在全國后列。市民素質真的不高啊,到處吐檳榔汁、煙頭。各類服務態度之差,令人汗顏。

島外聯接交通差,島內交通情況也很糟糕。雖然環島高速路在90年代就建成了,但工程質量不高,加上臺風肆虐,似乎永遠都是單行道。一直到2010年海口-三亞高鐵建成后,島內的交通才有了質的變化。

海南要發展起來,像個真正的經濟特區的話,至少在30年后。

而且前提條件是建成海底隧道或者跨海大橋。

3

很多人奇怪,覺得我們是基建狂魔,為什么國家不在這里修建一座跨海大橋直接溝通廣東和海南呢?要知道在雷州半島與海南島之間的海面寬度最窄處只有區區19.4公里,而已經建成的港珠澳大橋,全長是55公里!

而且幾十年的發展經驗告訴我們,無論經濟交流還是文化溝通,鐵路交通都是最為便捷,同時也是經濟成本最為低廉的一種方式。

地圖上窄窄的一道海峽成了發展的瓶頸

別著急,先簡單回顧一下瓊州海峽造橋史。

在上世紀七十年代,面對復雜的國際環境,有人提出“過黃河、過長江、過海峽”,這是最早的關于修建跨越瓊州海峽通道的提議;

1994年,廣東省為了開發粵西地區,開始對建設跨海通道的可行性進行研討;

1998年人大會議上,著名橋隧院士王夢恕正式向國家提交了《加速瓊州海峽隧道工程前期研究》的議案;

王夢恕院士

1999年,王夢恕等院士提交了可行性報告,并在北京舉辦了工程研討會,向交通部有關領導論證了方案。

跨海方案

交通部、鐵道部,海南和廣東兩省都對海南與大陸的交通問題給予足夠的關注。

1988年,海南從廣東析出并成為海南省,1992年粵海鐵路通道建設項目立項獲批,并于2003年正式通車,大陸的火車通過輪渡開上了海南島。

不過輪渡火車的運力還是難以滿足海南省的物資和人員的運輸。

輪渡火車

2009年底,發改委牽頭的《瓊州海峽跨海工程規劃研究報告》出爐,基本敲定了建設方案和項目規劃。

此時的跨海工程建設已經呼之欲出,甚至有媒體言之鑿鑿地斷定——瓊州海峽跨海工程建設將在 2012 年開工建設,2020 年建成通車。

然而在2010年,主導該項工程的院士王夢恕卻表示“目前,瓊州海峽通道的建設方案仍在爭論之中,最終獲準立項尚需時日。”

自此,關于修建瓊州跨海通道時修橋還是修隧道的爭論一直不休,以至于到討論時一律以“瓊州海峽跨海通道”稱呼。

反觀國內其他地方,歷時4年多建設的廈門翔安海底隧道已經建成通車;花費7年,工程項目總投資額高達1269億元的港珠澳大橋連同其海底隧道也已經交付;1992年才提出的渤海海峽跨海通道基本已經敲定成型并上報國家,有望2025年前開工。

國內已建成具有代表性的跨海通道

至于跨瓊州海峽工程,雖說后來在《廣東省高速公路2015年至2017年建設計劃及中遠期規劃》中提及,但由于技術原因,擱置了下去。

何以為天塹?讓基建狂魔也遇到了天花板?

瓊州海峽海南島位于我國東南沿海地震帶的西南端,附近常有地震活躍,海南島及近海平均幾十年發生一次中強地震;該地區有三個斷裂帶,同時穿越三個斷裂帶風險實在太大,一旦發生地質運動對工程就是毀滅性災難。

“雷瓊地震帶”,歷史上曾發生過多次中強震

其次是天氣條件影響

南部沿海每年都會遭遇臺風,瓊州海峽和海南省一直是臺風“光顧”之地,資料表明,瓊州海峽跨海通道區域內平均每年8級大風11.8天,急性龍卷風5次。

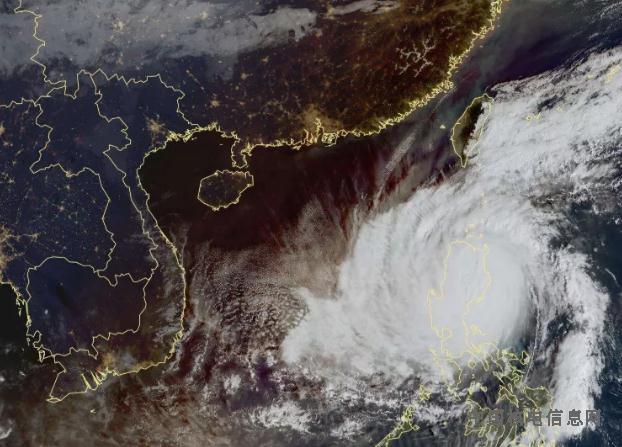

2018年的臺風“玉兔”,瓊州海峽就像個小小的泄壓閥

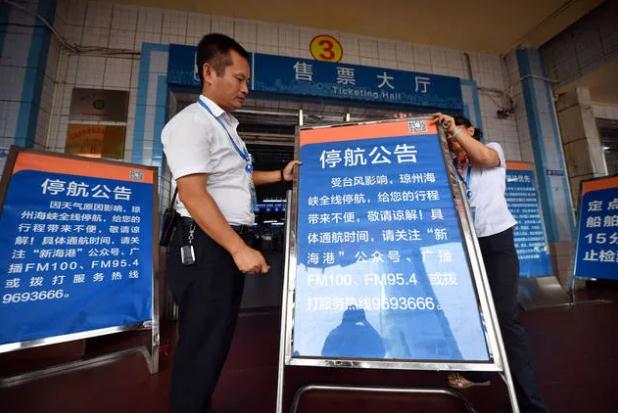

顯然,如此惡劣的天氣必將嚴重影響工程的修建,就算真的建成使用,實際使用天數也會打個問號;

如果建設跨海隧道,海峽區內海流較強,在修建過程中也會面臨海水流速干擾,十分不利于建設。

受臺風“楊柳”影響,2019年8月28日,瓊州海峽全線停航

相比于地質條件較好、建設難度較低,平均水下深度只有37米的港珠澳大橋,考慮到地質條件、天氣變化、通航需求、環境敏感度,在瓊州海峽不管建設隧道還是大橋,要克服的困難都遠高于港珠澳大橋,其設計、施工難度將會非常大,工程量、造價等都會是天文數字。

所以,短期內,只能望洋興嘆,在水一方。

4

2020年6月1日,國家印發了《海南自由貿易港建設總體方案》,這標志著海南省正式躍升為國家開放前沿和全面深化改革開放試驗區,在這種背景下,建設跨海通道工程的必要性進一步上升。

海南自由貿易港

如果瓊州海峽真的被連通了,對海南會產生什么樣的效益呢?我們可以參考鄰國日本連接北海道和本州島的青函隧道。

在日本本土四個島中,北海道位于最北端,和本州隔海相望,津輕海峽橫亙其中,和海南的瓊州海峽類似,兩者都隔斷了兩個島的陸路通道,制約了與其他地區聯系和交流。

對岸遙不可及的津輕海峽

長期以來,雙方的交流也依賴飛機和海上輪渡,從本州島的青森到北海道的函館,海上航行要四五個小時,大霧、臺風等也會造成海運中斷。

尤其是1954年發生了造成一千余人死亡的“洞爺丸”海難,人們對于溝通這兩大島需要極其迫切,這些都直接地推動了青函隧道的修建。

當時的日本朝日新聞報道了“洞爺丸”海難

津輕海峽一般水深有200米,最淺處131米,最深449米,地質條件也很復雜,從當時來看修建難度甚至超過了瓊州海峽工程。

1964年青函隧道開始動工興建,經過24年的施工,1988年3月13日隧道建成通車運營,隧道全長54公里,最深處達240米,花費了相當于現在的567億人民幣,中途犧牲了33名建筑工人。

如今的青函隧道

60年代日本政府首次向國民提出這一修建計劃時,反倒是被人將這一計劃與“戰艦大和號、伊勢灣開拓工程”嘲諷為昭和時代的三大蠢事。

然而事實證明,將北海道和其他地區連在了一起,把約4個小時的船程縮短到半小時,有效保障了北海道的交通安全,避免了類似“洞爺丸”海難的再次發生。

軍事層面上,當時日本面臨蘇聯太平洋艦隊的兵鋒,青函隧道加強了軍隊運輸能力,一定程度上保障了日本的國防安全,這一點和海南島也非常相似。

青函隧道最重要的一點是促進了北海道發展。北海道是日本四島中最北面的一個島,遠離日本主要經濟區,離日本的三大都市圈距離均在1000公里以上,這制約了北海道與其他經濟區的聯系和交流,也影響了北海道的發展。青函隧道的修建促進了北海道地區經濟的發展,也推動了日本的國土均衡開發。

北海道首府札幌-不夜城

同樣的,如果瓊州海峽跨海工程能夠修建成功,和華南地區的鐵路、公路實現聯網,優化南部沿海地區的交通格局,縮短到珠三角地區時間距離和經濟距離,進而推動泛珠江三角洲區域向南更深融合發展,海南省也將與之產生聯動效應。

海南在泛珠三角中

大型交通設施建設對欠發達地區的帶動作用是巨大的。目前,我國具備進行大型跨海橋梁、海底隧道建設的技術和人才,有能力建設瓊州海峽跨海工程。雖然還會面臨各種客觀地理條件的制約,但我們還是期待著這一戰略通道能夠早日建成。

珠三角的輻射,取決于交通

一旦海南經濟社會實現騰飛,對清潔穩定能源的需求必定隨之增加。

我們相信,到那時,一定可以坐著高鐵去看更多的“海南核電”!

后記:

2020年9月2日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,核準海南昌江核電二期工程;

海南核電2號機組WANO綜合指數滿分;

海南核電一期項目安全穩定運行,為自由貿易港建設貢獻著近三分之一清潔電能……

而這些就是海核“追求卓越,超越自我”的路上努力畫好的“圓”,它們不是終點,它們只是成就下一個更大更美的圓的起點。

國慶中秋雙節來臨,送上一波美圖,以饗讀者,共祝愿祖國好!

超級月亮下的海南核電

遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。

中國核電信息網擁有管理留言的一切權利。

您在中國核電信息網留言板發表的言論,中國核電信息網有權在網站內轉載或引用。

中國核電信息網留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。

如您對管理有意見請用 意見反饋 向網站管理員反映。

同類 國內核訊

同類 國內核訊 ©2006-2028 中國核電信息網 版權所有 服務郵箱:chinahedian@163.com 電話:13263307125 QQ:526298284

<center id="aauwq"></center>

您的位置:

您的位置: