來源:核史鉤沉 作者:另類核史 發布日期:2018-07-19

1 “中國綜合癥”衍生的麻煩

當初厄根(William Ergen)開玩笑似地提出“中國綜合癥”的時候,沒有料到這個詞日后會火起來,而且還捅了一個“馬蜂窩”。

1966年的厄根,是橡樹嶺國家實驗室的物理學家,也是反應堆安全方面的權威專家。這年夏天,在印第安納角(Indian Point)核電廠2號機組建造許可證的安全審查報告中,反應堆安全咨詢委員會(ACRS)的審查專家向原委會提出了擔憂:反應堆冷卻系統上的管道破裂,有可能導致堆芯熔化,熔融的堆芯甚至可能穿透安全殼底板進入地下……

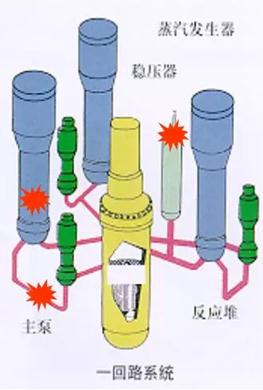

印第安納角核電廠

作為反應堆安全咨詢委員會的前成員,當厄根得知這個信息后,便虛構了“中國綜合癥”一詞,來指稱此類反應堆嚴重事故的后果,盡管熔融堆芯抵達地球內部的深度,距離美國另一端近萬公里的中國差得相當遠。后來,也就是三里島核事故發生前,美國上映的好萊塢驚悚電影《中國綜合癥》,片名便由此而來。

當時,關于大型核電廠堆芯熔化后的物理效應尚不明確,但如果大量放射性物質釋放至環境的話,產生的輻射效可能是致命的。原委會的專家相信,只有在應急堆芯冷卻系統(ECCS)失效的情況下,才會發生這樣可怕的情景。

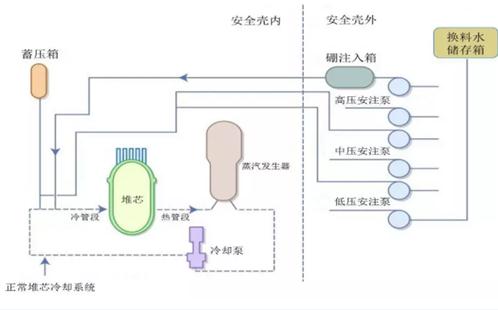

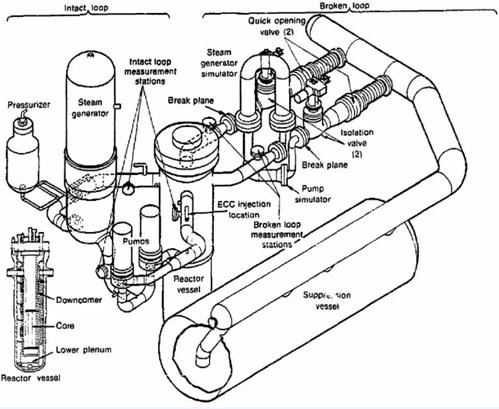

應急堆芯冷卻系統是指在正常堆芯冷卻系統故障情況下,用以移除堆芯余熱的設備或部件,包括泵、閥門、熱交換器、水箱和管道等。作為重要的專設安全設施,應急堆芯冷卻系統擔負著在事故情況下導出堆芯余熱的重任。

應急堆芯冷卻系統示意圖

對于早先功率較小的反應堆,安全專家們相信,即使冷卻劑喪失事故導致堆芯熔化,繼而熔穿了壓力容器,安全殼也能阻止放射性物質大量釋放到環境中。然而,隨著核電廠反應堆尺寸和功率的增大,他們擔心堆芯熔化事故可能導致安全殼破壞。這種擔心,主要源自兩個方面:一是更大的反應堆將產生更多的衰變熱量,二是核電供應商并沒有隨著反應堆的增大而成比例地增加安全殼的尺寸。

于是,1966年10月,原委會反應堆監管司司長普萊斯(Harold Price)委托厄根成立一個專項工作組,研究堆芯熔化的問題。工作組的成員來自西屋、通用等四大反應堆供應商以及國家實驗室。一年后,工作組向原委會提交了研究報告,隨后在1968年1月正式發布了《動力反應堆應急冷卻咨詢工作組報告》(TID-24226)。

厄根的研究報告,充分肯定了應急堆芯冷卻系統設計的可靠性,以及發生堆芯熔化事故的極低可能性。同時也認為,在冷卻劑喪失事故情況下,如果應急堆芯冷卻系統發生故障而不能執行預定的安全功能的話,安全殼可能會遭到破壞。

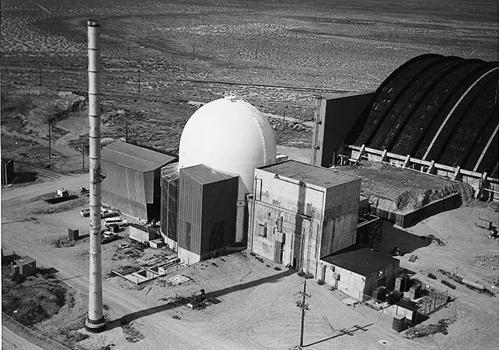

冷卻劑喪失事故示意圖

厄根的研究報告,明確了堆芯熔化與安全殼完整性喪失之間的關聯性,第一次在官方渠道上公開承認,在冷卻劑喪失情況下安全殼可能會破壞。

它成為反應堆安全監管史上的一個里程碑,使得核工業界從原先對安全殼的過度依賴,轉移到對堆芯熔化事故的預防上。在此之前,安全殼一直被視為阻止放射性釋放的最后一道獨立屏障,安全監管的核心任務,是審查核電廠在最大可信事故情況下是否滿足劑量驗收準則;在此之后,保護公眾健康和安全的關鍵,則變成了如何避免足以危及安全殼完整性的堆芯熔化事故。

預防堆芯熔化事故的關鍵,在于確保應急堆芯冷卻系統可靠、有效。有意思的是,2011年日本福島核事故后,國際核安全界的焦點又從預防事故轉移到緩解事故后果上來,似乎走了一條螺旋式的循環之路。

問題是,關于應急堆芯冷卻系統的實驗數據和運行經驗相當有限。通過試驗來驗證其可靠性和有效性,便成為原委會安全研究的當務之急。

2、不成功的試驗

1967年,原委會投入大量財力,開展反應堆的安全研究,共涉及50多個研究項目和25個合同商。其中,很多項目在之前已經啟動了,比如橡樹嶺國家實驗室的裂變產物行為研究、漢福特基地的安全殼完整性研究、愛達荷國家反應堆試驗站的反應堆動力學研究等。

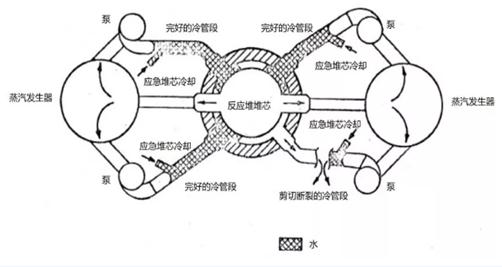

研究的重心,原委會放在一個叫作“流體喪失試驗(LOFT)”的實驗設施上。其實,早在1963年,原委會就在國家反應堆試驗站啟動了流體喪失試驗項目,由美國菲利普斯石油公司負責運營。起先,研究目的是調查一個壓水堆系統在冷卻劑喪失事故情況下的事故序列與效應,隨著“中國綜合癥”問題的提出,原委會將研究目標調整為測試應急堆芯冷卻系統在冷卻劑喪失事故下的“真實”響應情況。

流體喪失試驗項目是一個利用電加熱輸出熱功率50MW的設施,用以模擬壓水堆在冷卻劑喪失事故情況下的系統響應。當時,核工業界普遍不看好這個項目,認為不應該把研究資源放在假想的低概率事故,而應放在幫助預防“真實”事故的試驗上。

1969年建造中的LOFT設施

推進過程中,由于項目管理不善、設計目標變更以及抽走資金等諸多原因,項目進度嚴重滯后。進入1970年代,由于越戰和大社會項目的開支劇增,美國政府不得不大幅縮減其他項目的費用。雪上加霜的是,原委會高層對快堆技術一直不死心,寄希望于有朝一日突破瓶頸,徹底解決核燃料供應問題,在總預算沒有增加的情況下,把經費向快堆研發傾斜,從而削減了輕水堆安全研究的費用。

無奈之下,原委會只得臨時變更項目承擔單位,由愛達荷核公司接手。從1970年末至1971年初,愛達荷核公司的研究人員在國家反應堆試驗站進行了4次模擬試驗:通過電加熱9英寸直徑的堆芯,來模擬一個144英寸的核電廠堆芯,先讓冷卻水流失,然后再注入應急冷卻水。

LOFT設施

試驗的結果,讓研究人員大跌眼鏡,應急堆芯冷卻系統并不像設計預期的那樣工作。在失水事故情況下,壓力容器內產生的高壓蒸汽阻止應急冷卻水流入,90%的應急冷卻水直接從破口流走了,根本沒有抵達堆芯!

這樣的結果,讓原委會措手不及。為避免引起公眾恐慌,原委會高層要求對試驗結果保密。隨后,普萊斯決定“快刀斬亂麻”,委托田納西州立大學教授、反應堆安全咨詢委員會成員漢納爾(Stephen Hanauer)牽頭成立一個工作組,盡快起草一個輕水堆核電廠應急堆芯冷卻系統應滿足的驗收準則。

漢納爾

終究,紙包不住火,試驗失敗的消息還是讓嗅覺靈敏的新聞媒體知曉了,很快在公眾層面傳播開來。1971年5月26日,《華盛頓郵報》在首頁刊登了流體喪失試驗結果的報道。第二天,原委會不得不站出來澄清,強調這些試驗并不是一個核電廠反應堆的準確模擬,不僅是尺寸、范圍和設計,還是冷卻劑的流道布置,都與真實的反應堆差別很大。比如,真實的反應堆利用2-4個環路來調整冷卻劑的流動,而試驗設施只用了一個環路。

冷卻劑主管道雙端剪切斷裂剖面示意圖

不過,這樣的澄清,在群情洶涌面前,顯得蒼白無力。

3、曠日持久的聽證會

為了堵住大家的嘴,原委會在未充分征求業界意見的情況下,在6月19日草率宣布了應急堆芯冷卻系統臨時驗收準則。它沒有詳細規定滿足準則所需的方法,而是強制要求電力公司和核電供應商設定一個反應堆產生熱量的上限。換句話說,等于強迫核電廠業主降低反應堆峰值運行溫度或功率。這對工業界而言不啻于晴天霹靂,一致反對。

在新聞發布會上,普萊斯總結說:“現有的反應堆設計并不存在根本性的缺陷,即將出臺的驗收準則只是進一步反映了保守的工程判斷而已。雖然不能保證絕對安全,但這些準則將確保應急堆芯冷卻系統發揮正常,并保證堆芯溫度不會失控。”

然而,臨時驗收準則并沒有平息輿論的風波。媒體的報道,引發了公眾對原委會處理安全問題的埋怨和質疑,一些反對核電者甚至呼吁暫停新建并關停已運行的11個核電廠。一個成立于1969年影響最大的反核團體憂思科學家聯盟(UCS),在7月發布了一個關于應急堆芯冷卻系統的報告,尖銳地批評了原委會的立場。在媒體的大肆炒作下,這個報告獲得了廣泛的民意支持,甚至一些國家實驗室的科學家也表達了類似的觀點。

正所謂屋漏偏逢連夜雨,就在公眾和媒體連番拷問之際,聯邦預算辦公室也站出來湊熱鬧,質問安全研究的錢花得值不值:既然給那些核電廠頒發了許可證,也就表明安全有保障,為什么還要開展安全研究?既然應急堆芯冷卻系統等關鍵安全問題沒有得到徹底解決,那么原委會又是依據什么作出判斷并批準建造許可的呢?

面對各方的質疑,原委會不得不在1972年1月決定,召開公眾聽證會來解決這個棘手的技術問題。聽證會一直持續到1973年12月才結束,在前后23個月的時間里合計進行了125天,在美國立法史上都是罕見的,整個會議形成的記錄厚達22000頁!這次聽證會也開創了核安全領域信息公開與公眾參與的先河,政府官員、企業代表、技術專家、反核團體和一般公眾等不同群體廣泛參與進來,圍繞應急堆芯冷卻系統問題展開了激烈的辯論與交鋒。

聽證會期間,關于應急堆芯冷卻系統的第二批試驗在1973年完成了。在這組被稱為11/2半尺寸的試驗里,模擬的反應堆上沒有破口環路的尺寸被增加至已有破口環路的1/2,應急冷卻水通過未破的環路注入,正如實際的擁有2個、3個或4個環路核電廠中的應急堆芯冷卻系統那樣。幸運的是,這一次,在所有的試驗中,模擬的堆芯均冷卻成功,而蒸汽則如計算機模型預測的那樣,從破口的環路流失。

LOFT系統示意圖

聽證會結束后,原委會對臨時驗收準則進行了一些小的但卻重要的修改,最終于1974年1月4日頒布了聯邦法規10 CFR 50.46《輕水堆核電廠應急堆芯冷卻系統驗收準則》及其配套的10 CFR 50附錄K《應急堆芯冷卻系統的評價模型》,總算給這場全民參與的爭論劃上了一個句號。

法規規定了輕水堆核電廠在冷卻劑喪失事故下須滿足的最終驗收準則,主要包括以下5條:

(1)燃料包殼最高溫度不得超過1204℃,以防止鋯水反應激化;

(2)燃料包殼的最大氧化量不得超過反應前包殼總厚度的17%,以防止過量氧化導致包殼機械強度不足而破裂;

(3)燃料包殼殼氧化最大產氫量不得超過假設所有鋯均與水反應所釋氫氣總量的1%。,以限制安全殼內氫爆的危險;

(4)堆芯必須保持可冷卻的幾何形狀;

(5)反應堆具有保證事故后排出衰變熱的長期冷卻能力。

1971~1974年,原委會組織對所有在運核電廠的應急堆芯冷卻系統進行了追溯性安全審查,部分核電廠不得不采取升級改造或降功率的措施,才能滿足法規要求。1974年10月31日,由于不滿足應急堆芯冷卻系統最終驗收準則,從1962年開始運行的印第安納角核電廠1號機組被迫關閉,并在1976年從堆芯卸出了所有的燃料元件,成為最大的“犧牲品”。

受傷的又何止印第安納角核電廠一家。這場史上持續時間最長、公眾參與力度最大的核安全爭議,導致原委會的信用徹底破產,公眾對其擔負的促進和監管核能的雙重角色進行了猛烈的抨擊。正如一位批評者所言,“讓原委會監管核安全,如同讓狐貍保護雞舍一樣”。

等待它的,是被分拆的命運。

遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。

中國核電信息網擁有管理留言的一切權利。

您在中國核電信息網留言板發表的言論,中國核電信息網有權在網站內轉載或引用。

中國核電信息網留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。

如您對管理有意見請用 意見反饋 向網站管理員反映。

同類 國內核訊

同類 國內核訊 ©2006-2028 中國核電信息網 版權所有 服務郵箱:chinahedian@163.com 電話:13263307125 QQ:526298284

您的位置:

您的位置: