來源:中國核電信息網 發布日期:2015-09-06

1954年6月27日,蘇聯建成了世界上第一座核電站,它讓普通民眾知道,核能不僅只能用于恐怖的核武器,還能用于發電,成為能源。

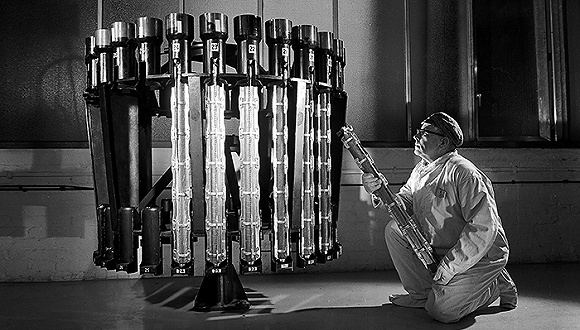

圖片來源:CFP

2015年8月28日上午10時43分,第121組核燃料組件順利入堆。至此,歷時44小時的海南昌江核電1號機組首次裝料圓滿完成。這意味著,昌江核電1號機組后續首次臨界、并網及正式投入商業運行已為時不遠。

昌江核電工程項目的兩個股東分別是持股51%的中國核工業集團公司與持股49%的中國華能集團公司,廠址位于昌江黎族自治縣海尾鎮塘興村,可容納4臺大型核電機組。工程首期建設兩臺65萬千瓦壓水堆核電機組,1號機組年內投入商業運行,2號機組計劃于2016年投入商業運行。兩臺機組全部投入商業運行后,每年可發電約100億度。

根據公開的信息,昌江核電機組建成后,按年運行7000小時計算,相比同等容量的煤電機組,每年可減少燃用標煤約260萬噸,可減少二氧化碳約780萬噸。

核能早已被視為清潔能源的一個選擇。根據中國核能業協會公布的數據,2015年1月-6月全國累計發電量為27090.5億千瓦時,核電累計發電量為753.57億千瓦時,約占全國累計發電量的2.78%。與燃煤發電相比,核能發電相當于減少燃燒標準煤2397.12萬噸,減少排放二氧化碳6280.44萬噸,減少排放二氧化硫20.38萬噸,減少排放氮氧化物17.74萬噸。

“到2020年以前,中國還要新建35GW(吉瓦),平均每年新開工5到6臺機組,新增核電投資5000多億元人民幣。”2015年5月21日,在“第十一屆中國核能國際大會2015”論壇上,中國核能行業協會副秘書長徐玉明透露。

世界核能協會則估算,2015-2030年間海外新建核電站在160座左右,新增投資達1.5萬億美元,市場空間巨大。

人類對核能的和平利用,已有61年歷史,但人類對核能的探索,最早可追溯至19世紀末。彼時,法國物理學家貝克勒爾、居里夫婦、愛因斯坦等科學家一直致力于對其的研究。爆發于1939年的第二次世界大戰,則直接加速了核能技術的發展。

1945年8月6日,“小男孩”搭載轟炸機“艾諾拉-蓋伊”號,從提尼安島起飛,前往日本的廣島。到達廣島上空約九千米的高度時,“小男孩”被投擲而下。

它成為人類第一次在戰爭中使用的原子彈。重達四噸多的“小男孩”,彈長3米,彈徑0.7米,內裝有64公斤的鈾-235。它在廣島上空約550米處的地方起爆,雖然最終只有約一公斤的鈾-235進行了核裂變反應,卻使日本6.6萬人直接死于此次核爆,另有6.9萬人受傷。

在第二次世界大戰期間,美國向日本共投擲了兩枚原子彈,除“小男孩”外,另外一枚的綽號為“胖子”。1945年8月9日,“博克之車”號轟炸機在長崎上空投下了“胖子”,這次造成約3.5萬人死亡,6萬人受傷。

“小男孩”和“胖子”,第一次讓人類意識到核能擁有如此巨大的威力。

在第二次世界大戰爆發前,德國對于核能的研究一直處于世界前沿,并領先于美國。早在1938年,在柏林的凱澤威廉化學研究所,德國科學家就成功演示了鈾-235的裂變反應。

期間,來自漢堡大學的化學教授保羅˙哈特克意識到核能擁有的巨大軍事潛力,給當時的德國陸軍部寫了一封信,提到核物理可以制造威力巨大的核武器——原子彈。這正是希特勒希望得到的武器。之后,德國投入了相當大的人力、物力,希望制造出這種核武器,將核能的威力發揮到軍事中。

但希特勒對于猶太人的迫害,讓其失去了最先研制出原子彈的機會。由于德國納粹開始大肆屠殺猶太人,德國眾多科學家從德國逃出前往美國,包括愛因斯坦。

1939年8月,美英法等國以及從德國逃出的科學家們,在美國召開了一次會議,提出可以在愛因斯坦原子物理基礎上,用鈾裂變的方式制造原子彈。愛因斯坦上書時任美國總統羅斯福,稱德國正在研發原子彈,建議美國應搶在其之前研發成功。

“在過去的四個月里,通過約里奧在法國的工作,以及弗爾米和西拉德在美國進行的工作,使用大量的鈾來建立核鏈式反應堆,從而產生巨大的能量已成為可能。現在基本可以確定,這將在不久的將來會實現。”愛因斯坦在這封信中寫道,“這種新的現象將引導炸彈的構造,并且這是有可能的——盡管還不是那么確定——威力十分巨大的炸彈將因此可能被制造出來。這樣一顆單個的炸彈,用船運載并在港口爆炸,就可能會摧毀整個港口以及周圍的環境。”

與此同時,英國也在展開核武器的研發。1940年6月,英國政府成立了由物理學家喬治˙湯姆森爵士領導的“莫德(MAUD)”委員會。MAUD是英文“鈾引爆軍事應用”的縮寫,核研發是該委員會的主要工作。同年8月,丘吉爾首相還正式啟動了代號“管合金”的英國原子彈工程。

1940年秋,丘吉爾派英國科學代表團前往美國,交流科學情報。結果發現美國也在開展核研究,但進度卻落后于英國。之后經過多輪協商,美英兩國開展了有關核技術的合作。

隨著戰爭推進,羅斯福意識到核武器的重要性,于1942年啟動了著名的“曼哈頓工程”。羅斯福給這一工程批準了9000萬美元的初始研發資金。英國的“管合金”工程也并入了美國“曼哈頓工程”中。

據史料記載,這一工程最后動員了超過10萬人參加,歷時3年,耗資超過了當時市值20億美元,以羅伯特˙奧本海默為首,集中了當時除納粹德國外,西方國家中最優秀的核科學家。

“曼哈頓工程”在新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的國家實驗室研制出了第一枚原子彈,并在1945年7月,成功在新墨西哥州試爆。此后,又誕生了在日本上空爆炸的“小男孩”和“胖子”。歷史學家普遍認為,這兩枚原子彈的爆炸,加速了日本的投降和第二次世界大戰的結束。

核武器在第二次世界大戰的運用,讓軍事學家驚喜不已,普通民眾卻視之為惡魔。廣島和長崎被轟炸后的慘狀,也讓一些科學家們對核武器的誕生感到驚恐。

愛因斯坦曾后悔地反思到,“我當時是想把原子彈這一罪惡的殺人工具從瘋子希特勒手里搶過來。想不到現在又將它送到另一個瘋子手里……我們為什么要將幾萬無辜的男女老幼,作為這個新炸彈的活靶子呢?”

“曼哈頓工程”的核心領導者羅伯特˙奧本海默同樣擔憂核擴散,希望世界人民團結起來,避免引發核戰爭。他曾表示:“如果原子彈被一個好戰的國家用于擴充它的軍備,或被準備發動戰爭的國家用于武裝自己,屆時人類將要詛咒洛斯˙阿拉莫斯的名字和廣島事件。”

1945年之后,當時的蘇聯也開展了對核武器的積極研制,啟動了原子彈的研制工程。特別是二戰結束后,蘇聯開始在德國的蘇聯占領區征用核資源,搶運德國的鈾、重水等核原料以及儀器設備,甚至將一批參與原子彈研制的德國科學家也網羅到蘇聯核工程之中。

在德國原先的技術、資源基礎上,蘇聯核武器的研發進程速度很快。1949年8月,名為“鐵克瓦”的原子彈在哈薩克草原上空試爆成功,蘇聯打破了美國的核壟斷,成為世界上第二個擁有可用于實戰的原子彈的國家。

之后,隨著美蘇兩國冷戰的升級,美蘇開始一段很長時間的核軍事競爭。但這種競爭,卻達到了“恐怖平衡”。

河南師范大學歷史文化學院副教授、歷史研究學者王守謙在其文章《核時代:從對抗到合作的簡史》中寫到,1954年3月1日,美國原子能委員會在馬紹爾群島的比基尼島上進行核試驗,造成近海捕魚的日本漁船“福龍丸”23人受到嚴重輻射,該船無線電通訊員死亡。這一悲劇使長期以來相對低迷的反核運動活躍起來。各種協會和組織開始呼吁美蘇兩國停止核試驗,要求限制核武器,保證核不擴散。

與此同時,核能應用于發電開始崛起。1951年,美國就首次在愛達荷國家反應堆試驗中心進行了核反應堆發電的嘗試,發出了100千瓦的核能電力。這是人類和平利用核能邁出的第一步。

1954年6月27日,世界上第一座真正意義上的核電站于在蘇聯卡盧加州建成,是世界上第一座向工業電網送電的核電站。它位于莫斯科近郊的奧布寧斯克(Obninsk),雖然功率只有5兆瓦,但這成為人類和平利用原子能的成功典范。

奧布寧斯克核電站中的反應堆當時被命名為“和平原子能(Atom Mirny)”項目,從策劃到實際建造竣工,總共只用了3年時間。

據說,在當時,奧布寧斯克核電站的建設被列為蘇聯的最高機密,即使是在建設工地的工人,也并不知道自己建造的是什么,甚至不知道工地的確切位置。直到1954年6月27日,俄語廣播電臺宣布,蘇聯建成了世界上第一座核電站,將為蘇聯農業生產項目提供所需電力。

蘇聯的這則新聞不僅震驚了蘇聯全國,也讓全世界震驚。它讓普通民眾知道,核能不僅只能用于恐怖的核武器,還能用于發電,成為能源。

1956年,英國建成45兆瓦的原型天然鈾石墨氣冷堆核電站;1957年美國建成60兆瓦的原型壓水堆核電站;1962年,法國建成60兆瓦的天然鈾石墨氣冷堆,加拿大也建成了25兆瓦的天然鈾重水堆核電站。核能開始逐漸過渡到和平利用的年代。

之后,在1970年代爆發的第一次石油危機,促使核電進入了高速發展階段。美國、俄羅斯成為核電技術強國。1960、70年代,美國對法國核電技術的發展采取了強烈的壓制政策,這反而使法國自主獨立研發核技術,國內形成了完整的核工業體系,法國之后的核電產業發展有目共睹,成為核電占總發電量比例最高的國家。

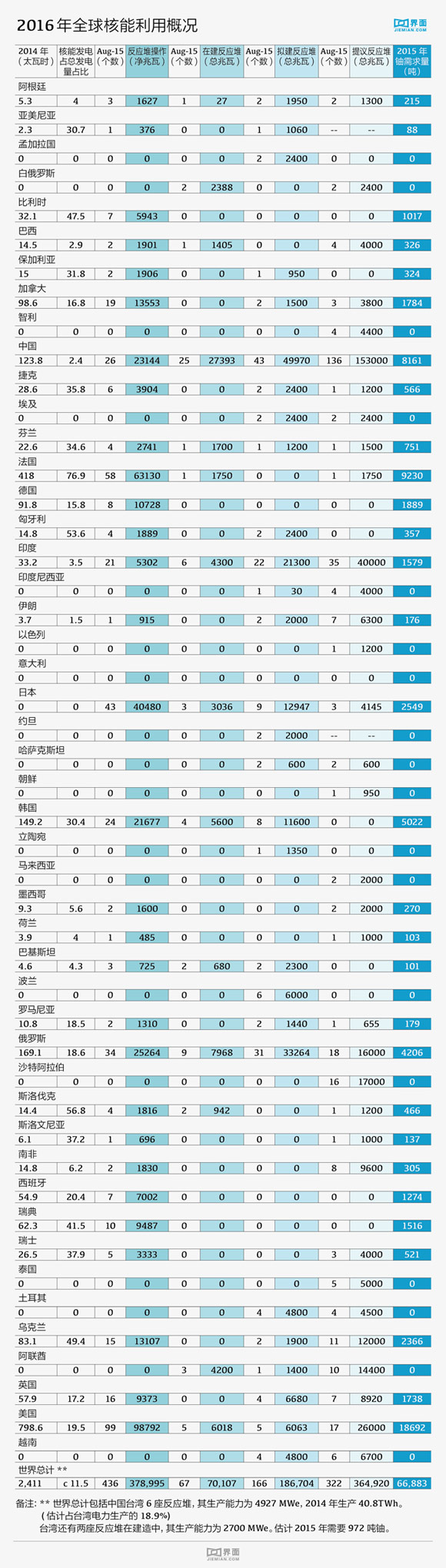

近幾年來,韓國和中國成為核電技術的后起之秀。不過,目前全球核能發電的前五位依次是美國、法國、日本、韓國、俄羅斯。

根據世界核協會的數據,2014年全球核能發電生產電力達2411TWh(24110億千瓦小時),占全球總發電量的11.5%。2015年6月運行的反應堆有437座,生產電力約38萬兆瓦。在建反應堆有66座。2015年鈾需求量約6.7萬噸,相當于78868噸U3O8(八氧化三鈾,最重要的鈾氧化物之一)。

值得一提的是,由于二戰后的核軍備競賽,蘇聯儲存了相當數量的高濃縮鈾,這些濃縮鈾的濃度在90%以上,用于制造核武器。

進入和平時代后,現在的俄羅斯需要想方設法處理這些高濃縮鈾,成為目前核電市場上主要的核燃料來源之一。由于核電站所需要的鈾濃縮濃度在3%-5%之間,俄羅斯需要將高濃縮鈾進行稀釋。

1993年,俄羅斯與美國簽署了長達20年之久的“美俄高濃縮鈾協議”,俄羅斯國家原子能公司旗下各企業將共計500公噸的高濃縮鈾加工為低濃縮鈾,并提供給美國生產核電站燃料。

據了解,在20年間,俄羅斯為美國提供的低濃縮鈾,共為美國生產了超過7萬億千瓦的電能,幾乎占到美國商業核能的50%、全美電能10%。美國能源部部長莫尼茲曾表示,在過去20年里,全美國每10個電燈泡里就有一個是由俄羅斯提供的濃縮鈾作燃料發電才亮的。

20余年之后的2015年8月27日,國際原子能機構首次建立低濃縮鈾儲存設施,國際原子能機構總干事天野之彌在哈薩克斯坦首都阿斯塔納與哈外長伊德里索夫簽署在哈境內建立低濃縮鈾儲存設施相關協議。

目前,哈薩克斯坦是世界上最大的鈾生產國,其鈾儲量居世界第二,境內有21個鈾礦。

根據公開信息,低濃縮鈾儲存設施將設在哈東北部工業城市烏斯季卡緬諾戈爾斯克的烏爾巴冶煉廠,相關設施將在遵守哈薩克斯坦法律前提下,由國際原子能機構全權管理運營。烏爾巴冶煉廠已擁有逾60年安全儲存和處理核原料的記錄。根據初步計劃,該機構將儲存90噸低濃縮鈾,其發電量能滿足一座大型城市使用3年。

同時,國際原子能機構與哈薩克斯坦簽署協議,將在該國建立全球首家核能銀行,以確保核電站的燃料供應,并鼓勵防止核擴散。

除了原子彈投往日本的瞬間,在核電發展歷史上,其實更需要記住2002年4月29日。這一日,奧布寧斯克核電站被關停,進入退役階段。2008年6月,在這座反應堆投運54周年的前一天,最后一批乏燃料元件從反應堆中卸載完成,標志著這座反應堆退役工作一個重要階段的完成。

如今,奧布寧斯克核電站正式變身為俄羅斯的一座博物館和科技館,更名為“斯奧布寧斯克科學城”。人類和平利用核能的歷史也已經歷了61年。

雖然,所有的能源都是雙刃劍,1986年4月26日切爾諾貝利核泄漏事故和2011年3月12日福島第一核電站事故也還讓人心有余悸,核能仍在一次能源消費“大軍”中堅定地前行。

遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。

中國核電信息網擁有管理留言的一切權利。

您在中國核電信息網留言板發表的言論,中國核電信息網有權在網站內轉載或引用。

中國核電信息網留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。

如您對管理有意見請用 意見反饋 向網站管理員反映。

同類 科普知識

同類 科普知識 ©2006-2028 中國核電信息網 版權所有 服務郵箱:chinahedian@163.com 電話:13263307125 QQ:526298284

您的位置:

您的位置: