在渤海遼東灣東側的紅沿河核電站,在海風習習中,人們在這個有上百個足球場大小的核電站生活區里來來往往,神態自若。這看上去與外面的世界并無太大區別。

不過,核電站主控室里則是另一番光景。五六名工作人員在集中精力地盯著電腦顯示屏,根據上面變化的數據來操作那些比飛機駕駛艙里數目還要繁多的機關按鈕。

無聲運行中的核電站正在向當地輸送電力。

“把這個數字記下來。”在主控室的一間工作室里,值班長像是在駕駛一架準備著陸的飛機,他手指顯示屏,提示正在做記錄的員工們“再核對一遍”。

3月17日,國家已經同意該核電站二期工程的兩臺核反應堆投入建設。一期工程四臺機組也將于今年年底全面發電,其年發電量是三峽工程年發電量的1/3、2012年遼寧省社會用電總量的1/6。

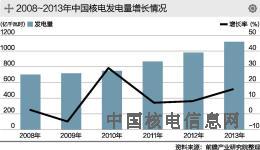

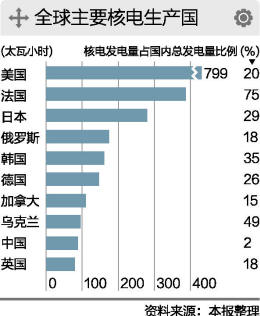

中國目前已經投入運營的核反應堆有24臺,在建的有25臺。這24臺核反應堆為中國提供了2.4%的電力,這比世界平均水平的11%少了5倍。不過,它們有望在將來超過世界平均水平,這可以減少煤炭燃燒帶來的大氣污染。

一顆脫落的螺絲釘導致1000萬的損失

“對不起。”當班值長突然轉過頭來,對在門外往里面觀察的《第一財經日報》記者說,“這里只有我們才可以進來,請您離開。”

即便是受邀來采訪的記者,工作人員也毫不放松對這里原有的規定的要求。

這種嚴格的氣氛是從進入核電站那一刻起就已開始。

穿戴就緒后,記者乘坐的大巴通過第二關口。刷門禁卡和輸入密碼進門后,看到的便是3個高約二十層樓的鋼混筒形安全殼,安全殼里面殼內是正在運行和在建的核反應堆。反應堆裝有燃料組件,燃料包殼內的“芯塊”低富集度鈾通過可控式裂變反應產生巨大熱量,熱量被冷卻劑帶出,最終推動汽輪機做功發電。

“安全殼非常堅固,”講解人員說,“就算是直升機往上撞也沒事。”

安全殼四周設有兩層高約2米的鐵網,在這個區域里,幾乎沒有行人,因為那些身著灰白色工裝的工作人員是通過地下長廊進出工作區的。

核電站從外到里,分為綠區、藍區、黃區和紅區。越往里要求越嚴,沒有相應的技術資質是不能進入的。

記者繼續來到了第三個關口,開始進入核電站的主控室。又是層層的安檢:刷IC識別卡,輸入密碼……

現在,記者進入了主控室。主控室由值班長、副值長、反應堆高級操縱員,汽輪機高級操縱員、輔助系統操縱員和系統隔離經理負責值守。

“整個核反應堆的命運是由他們掌控的。”講解人員說,他們在主控室里隨時監控反應堆的運行狀況,根據用戶的用電情況調節反應堆的輸出功率,在出現故障的時候作出響應。

走進四層樓高的主控室的過程中,記者看到,這里到處是各式各樣的鋼鐵管道,顏色不一的電線,大小不同的開關和螺絲釘。它們組成了一個天文數字。盡管如此,一切看上去總是那么井然有序,就像是一個組裝完善的電路板。

在核電站的核心區域,沒有任何人敢輕視哪怕是一個小小的螺絲釘。中科院核安全所長吳宜燦2014年接受媒體采訪時回憶,中國某座核電站,僅從反應堆容器里面打撈一顆意外掉進去的螺絲釘就要耗資近1000萬元人民幣。

“反應堆內有放射性,人不能進去,要設計專門的機器人或者機械手把它找出來。而如果不找出來,萬一核電站運行中出現問題,那可能就是十億元、百億元的損失。”他說。

現在,他們每個人面前有四五個電腦屏幕,以及幾臺投影,上面布滿了密密麻麻的各種顏色的數字和圖表。

要成為一名操縱員,需要接受大約四年的培訓,學習一百多門課程,再通過國家核安全局的筆試、操作和口試考試才能獲取上崗證件。 但這并不意味著他們上崗后就能馬上獨立操作了。

最早一批核電站操縱員被稱為“黃金人”,因為他們主要到法國進行培訓,每人所花的費用大約相當于人體重量的黃金。不過,隨著核電技術逐漸實現國產化,操縱員可以在國內接受培訓,費用因此大大降低,但每人仍然花費上百萬。

根據講解員介紹,進入核心工作區域,需得到輻射防護資格授權,簡稱RP證。即使擁有RP證,穿上防核輻射服,安全殼也不是平時可以隨意進入的,通常是在反應堆需要換燃料或檢修的時候方可進入。

“假如有人想來襲擊核電站,我相信他的失敗率是百分之百的。”一位工作人員說。

核電比火電、煤電安全

“核電站里面到底有沒有輻射?”在廣東陽江核電站參觀時,一位參觀者嚴肅地向核電站的講解員問道。

“有,當然有了。”講解員即刻回答,“我們生活處處都有輻射,而核電站里面的輻射則更小。”

吳宜燦長期研究核能技術,但他并不擔心核輻射對自己的傷害。“在研究和應用核能時,國家有非常嚴格的安全標準和非常好的防護設計,只要不近距離接觸放射性元素,它們對人體并不會產生傷害。”他說。

吳宜燦說,人類日常活動接受到的輻射源非常多,宇宙射線是有輻射的,外邊太陽是有輻射的,地上的泥土也含有放射性的物質,不同地區的輻射量也不同。而總體來說,平常核能產生的輻射,比從宇宙里接受的、從環境里接受的放射性要小得多,對人體的影響可以忽略不計。

吳宜燦還說,綜合來講,核電比火電、煤電、水電要安全。他說,煤電站周圍的放射性比核電站周圍的放射性要高得多,這是因為煤礦具有放射性。

來自中國廣核集團公布的數據顯示,廣東大亞灣核電站附近居民接受的輻射量約為0.01mSv/年,遠低于醫學上照一次CT所受輻射劑量。吳宜燦說,這相當于說,人們在核電站周圍待上800年所受的輻射量也就相當于做了一次CT。

“但公眾并不知道這一切。”講解員說,“這讓我們很頭大。”

多年來,由于核科學屬于前沿科學,公眾對其知曉有限。這在一定程度上增加社會的不穩定因素。“現在真正做核能科普相關教育工作的,全國加起來不到1000人。”吳宜燦說。

紅沿河核電站綜合管理部經理助理李麗娟曾向本報記者表示,該電站從建設初期開始就不斷開展了公眾開放日、邀請當地民眾進企業參觀等各種形式的核電知識科普活動。

事故幾率低

核電站真正可怕的地方是發生核泄漏事故。

2011年3月11日,日本遭遇了有史以來最強烈的地震,造成了日本東北部地區的大面積停電,而核電站自身供電系統也受到了影響而進入“斷電”的警戒狀態。

按照核電站的設計,這時備用供電系統應該起到替代作用。但地震造成的海嘯已穿過防波堤,淹沒了核電站的備用發電設施,負責向反應堆內注水的水泵在斷電狀態下已經無法工作。

核冷卻的停止最終引發了福島核事故的爆發:大量氫氣被噴出,反應堆頂蓋被掀起,核物質四處擴散,大火燃燒,反應堆芯出現了部分熔化。

而比日本這次核泄漏事故更嚴重的是1986年,烏克蘭切爾諾貝利核電站反應堆發生爆炸,連續十天噴射出大量輻射。將近20多年后,一份名為《切爾諾貝利的遺產:健康、環境和社會經濟影響》的科學報告顯示,將會有4000人最終死于這場事故。

該報告研究小組發現,僅有50個人的死因與1986年切爾諾貝利第四號反應堆爆炸后接觸嚴重的輻射直接相關。而其他的死因可能是由于爆炸發生后居住在附近的人們有更高的患癌癥的可能性。

專家們在對以上兩則事故進行研究后得到的結論是:這是天災和人員操作失誤導致的。他們認為,核電站本身沒有問題。

中國工程院院士潘自強曾向包括本報在內的媒體稱,核電鏈發生事故的概率是很小的,即使發生了日本福島第一核電站和切爾諾貝利這樣的災難性事故,但從整體上看,也不能改變核能是安全、環境友好產業這一結論。

在正常情況下,紅沿河核電站方面表示,核電站運行不會對周邊居民帶來任何影響。只有在極端情況下—當核電站發生非常嚴重的事故,所有安全措施全部失效時才需要啟動場外應急行動。

事實證明,自從人類開始利用核能發電半個多世紀以來,這樣的事故就像是天上掉下的隕石擊中人類的腦袋那樣稀少。

核電究竟需要達到怎樣的安全程度才算安全?這還是一個問題。按照墨菲定律,事情如果有變壞的可能,不管這種可能性有多小,它總會發生。

清潔“印鈔機”

如果沒有考慮到出現類似日本這樣的核事故,那么核電的優勢將是無法比擬的。

“核電站運行成本占其電力成本的10%左右,不考慮初投資的話,相當于凈賺90%。”吳宜燦說。

中國核電2012年度第一期中期票據募集說明書顯示,中國核電的江蘇核電1號、2號核電機組(反應堆)在2007年實現并網發電,截至2010年末,江蘇核電總資產為322.53億元,所有者權益合計為61.41億元,2010年實現營業收入為56.17億元,凈利潤為25.45億元。

有核電人士此前透露,這一凈利潤是扣除還本付息等固定成本的收益,這意味著投入運營3年后,核電站投資方已經實現幾十億元的投資回報。因此,核電站有“印鈔機”的稱號。

比如,在擁有兩臺197萬千瓦裝機容量機組的廣東大亞灣核電站,發動機轉一圈可以賺30元人民幣,一分鐘3000轉,一年7200個小時,一臺機組一天發電下來就是1500萬元。

核電站所在地也是核電站的受益者。紅沿河核電站方面向記者介紹,紅沿河核電站落戶紅沿河鎮之后,該鎮居民人均收入逐年顯著提高,其中2012年人均收入達15991元,比上一年提高了12.2%。紅沿河核電站的建設同時帶動了整個核電產業鏈2000多億元投資,為產業鏈上下游企業提供近3萬個工作崗位。

而本報記者在參觀陽江核電站時,當地政府介紹,2013年,陽江各項主要經濟指標增速均位居全省前列。而帶動陽江經濟發展的主要發動機是世界上最大在建核電站—廣東陽江核電站1號機組。

陽江官方表示,核電站對促進當地經濟和環境可持續發展起了重要作用。比如,記者在核電站附近看到,一棟棟商業樓房已經在這里拔地而起。“這是核電站這樣的大項目的效應。”一位官員說。

核電的另一個優勢是清潔。國家發改委能源研究所等機構此前估計,2030年中國一次能源消費總量將達到60億噸標煤左右。核電等清潔能源在保障中國能源需求的增長,以及優化能源結構方面將發揮不可替代的作用。

在《中美氣候變化聯合聲明》中,中國表示計劃到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。

中國廣核集團董事長賀禹向本報記者表示,核電作為清潔、穩定、高效的能源,應該規模化發展,改變煤炭在中國一次能源消費總量中占比過高的現狀,讓核電在能源結構優化中發揮更重要的作用。

根據潘自強分析,一座百萬千瓦電功率核電廠每年可以減少二氧化碳排放600多萬噸,“核電鏈溫室氣體排放僅約為煤電鏈的1%”。

現在,紅沿河核電站主控室里面工作人員還在晝夜不息地盯著電腦顯示屏,操作著那些密密麻麻的機關按鈕,以便給中國提供更多清潔而高效的電力。

站內搜索

站內搜索